※当アプリはショートカットキー以外はスマートフォンでもご利用できますが、基本的にPC向けに作られています。

※推奨ブラウザ:GoogleChrome

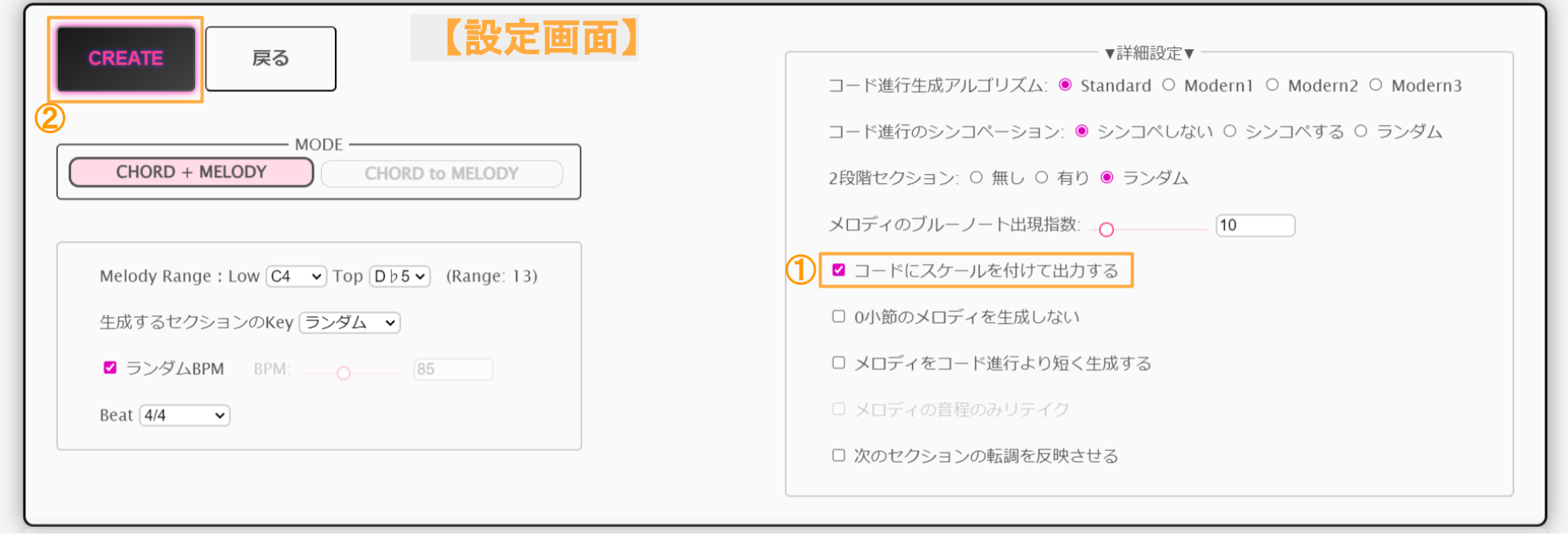

■コード進行とメロディを生成する

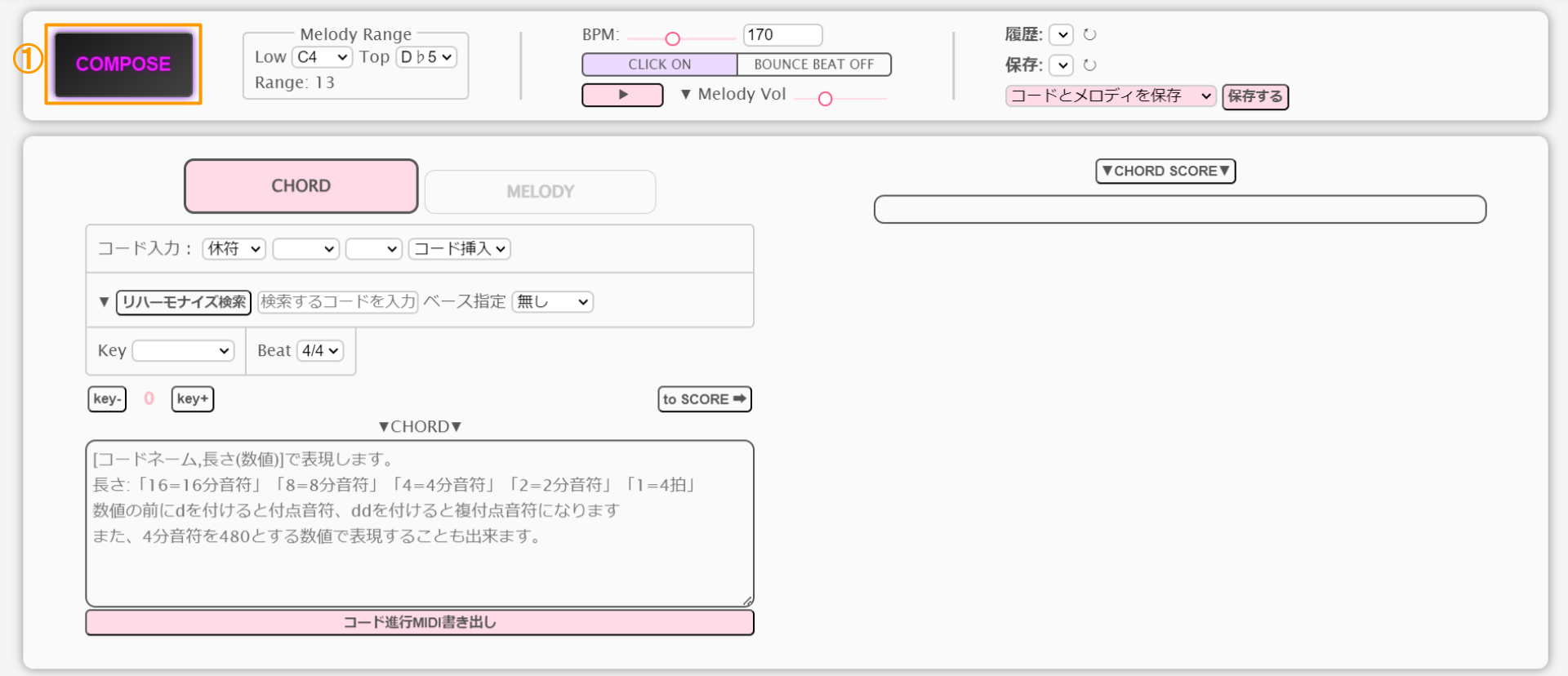

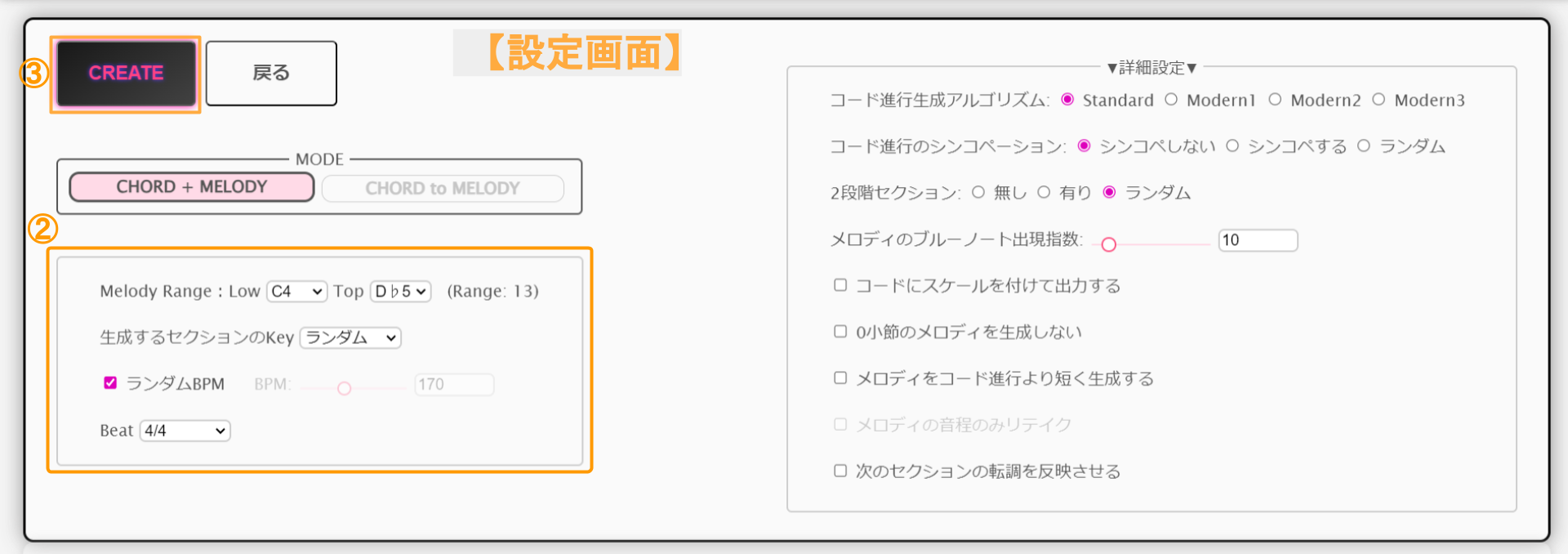

①COMPOSEボタンをクリックして設定画面を出します

・無料版の場合は、COMPOSEボタンをクリックすると設定画面に行かず生成が始まります。

・Professional版は、無料版よりも約40倍速くコード進行とメロディを生成します。

無料版:1回の生成時間の平均 約45秒

Professional版:1回の生成時間の平均 約1秒

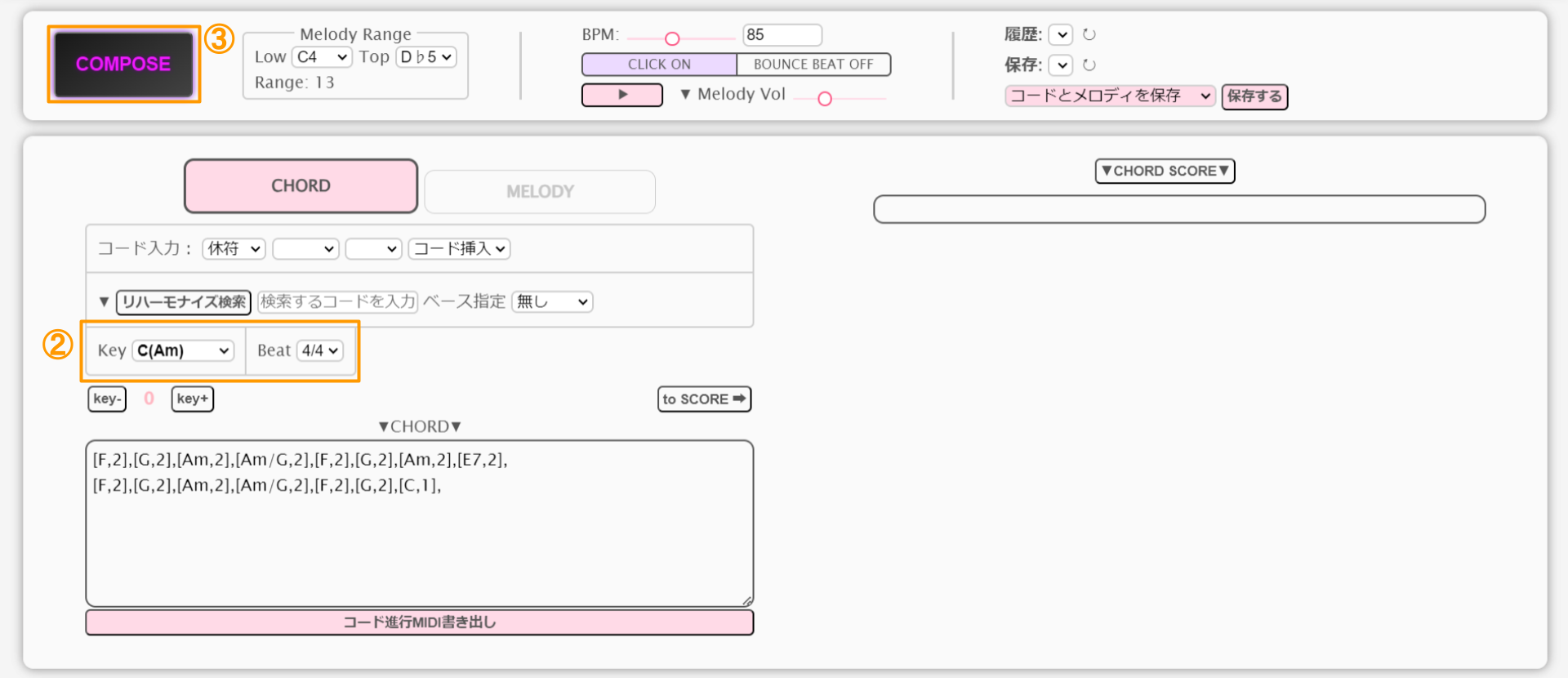

②生成するセクションのメロディ音域、Key、BPM、Beat(拍子)の設定をします

・TOP画面と設定画面のメロディ音域(Melody Range)の設定、BPMの設定は連動しています。

・メロディ音域を設定すると、LowからTopまでをすべて使うようにメロディが生成されてしまうので、ポップスであれば大体1オクターブ~1オクターブ半(Range:10~18)以内に設定すると良いでしょう。

※Key指定とBeat(拍子)の設定は、無料版では出来ません。

③CREATEボタンをクリックするとコード進行とメロディのテキストを生成します

・1回の生成でコード進行とメロディを1セクション分生成します。

・AメロやBメロを生成する場合は、サビのメロディ音域よりもTopの音を-3以下にするなどするのも一つのテクニックです。

・生成に時間がかかると「中止する」ボタンが出現するので、いつでも生成を中止できます。

※メロディ音域と指定Keyの相性が悪いと生成に時間がかかる場合があります。時間がかかりすぎる場合は、メロディの音域や生成するセクションのKeyの変更もご検討ください。

当アプリは生成するコード進行やメロディをインスピレーションの発端として提案し、そこからユーザー自身がイメージを膨らませてDAW等で編集してご利用いただくものです。生成されたセクションをAメロにしてみたり、サビにしてみたり、またはコード進行だけ使ってイントロにしてみたりなど、自由な発想でお楽しみください。

■試聴する

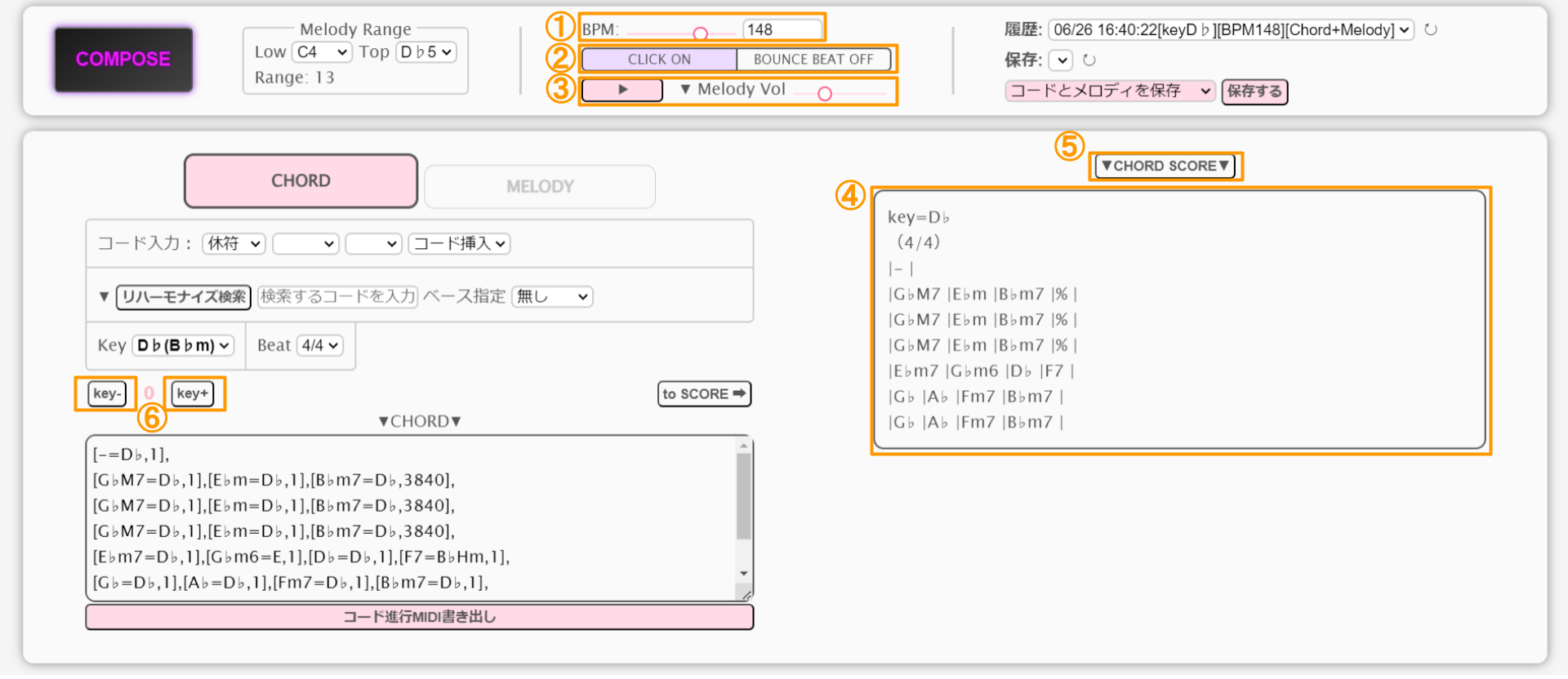

①BPMを指定する

セクションを生成した時点でコード進行やメロディに合うBPMに設定されていますが、自由に変更してご試聴可能です。

②CLICKのON/OFF、バウンスビートのON/OFF、の切り替えが出来ます

バウンスビートはメロディに16分音符があれば16分音符のバウンス、16分音符がなければ8分音符のバウンスになります。

③再生ボタンで試聴が出来ます

「メロディVol」のスライダーで、メロディの音量を変更できます。

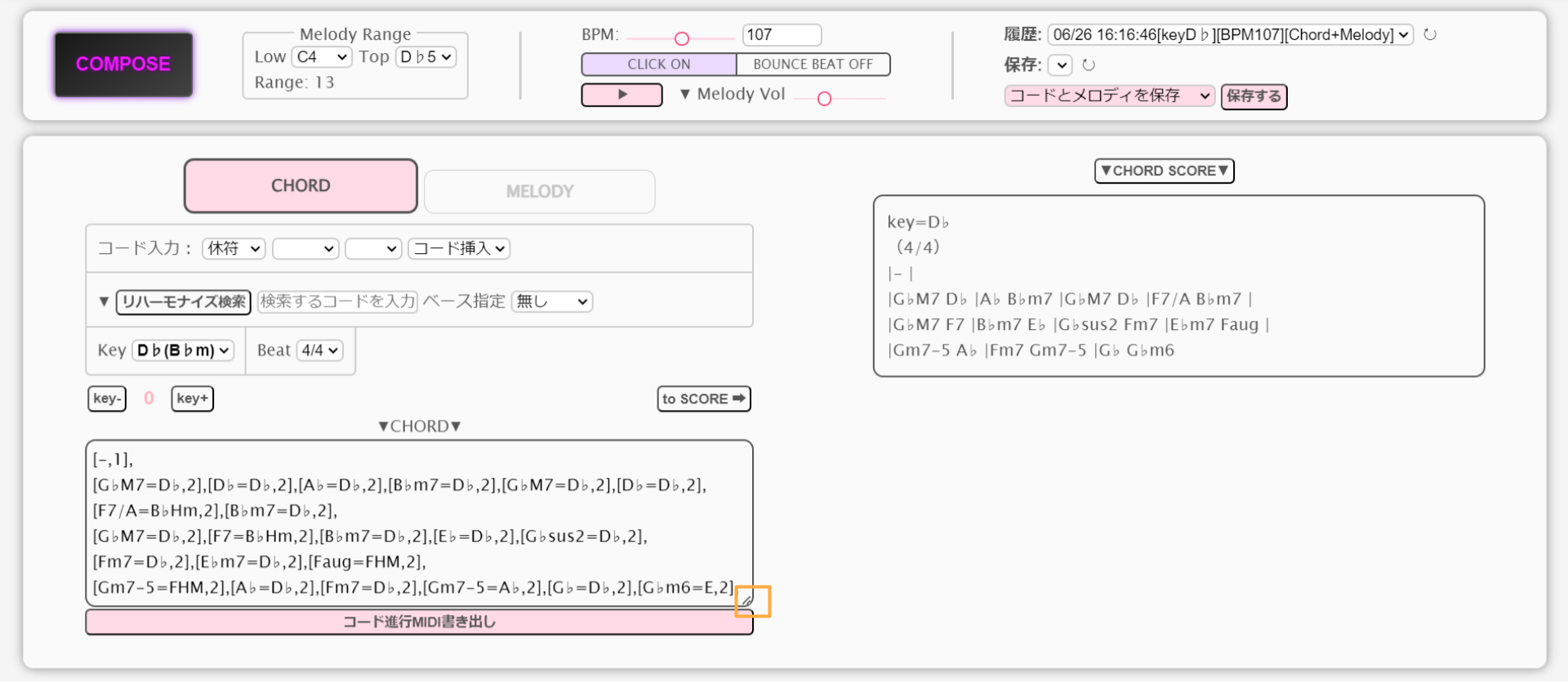

④SCORE画面にコード譜が表示されます

コードネームを()で囲んでいる場合は8分のシンコペーション、(())で囲んでいる場合は16分のシンコペーションを表しています。また、小節をまたいでコードを伸ばす場合には、同じコードが延長している状態を表す記号として % が表示されます。

⑤コード表記をディグリー表記に変換する

▼CHORD SCORE▼ をクリックする度に、コード表記とディグリー表記を交互に表示します。

⑥keyを半音ずつ変更する

「Key-」をクリックする度に現在のKeyよりも半音ずつ低くなり、「Key+」をクリックする度に現在のKeyよりも半音ずつ高くなります。(※設定しているKeyも変化します。)

※試聴する際にお使いのデバイスがビジー状態になると、音量が急に変化する場合があります。聴覚にダメージを与えないように、デバイスの音量設定にご注意ください。

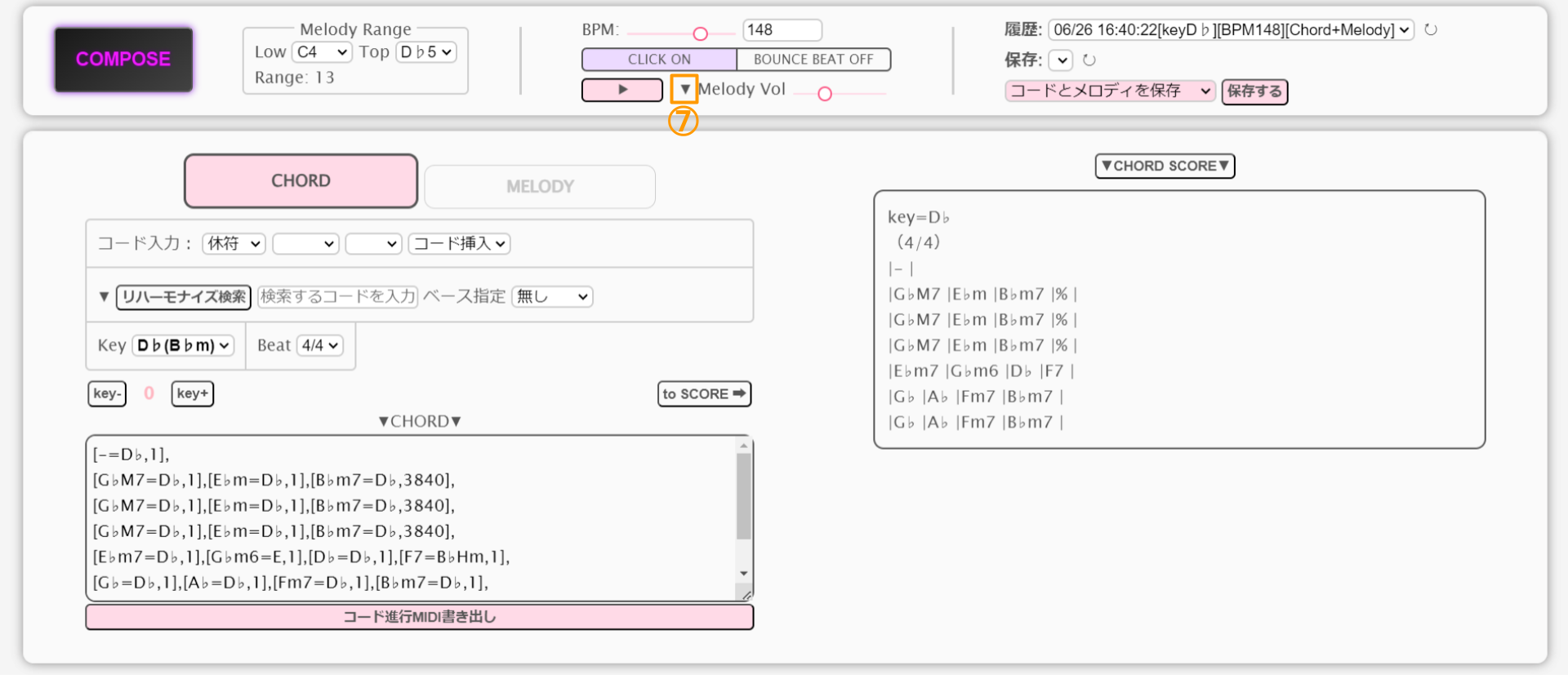

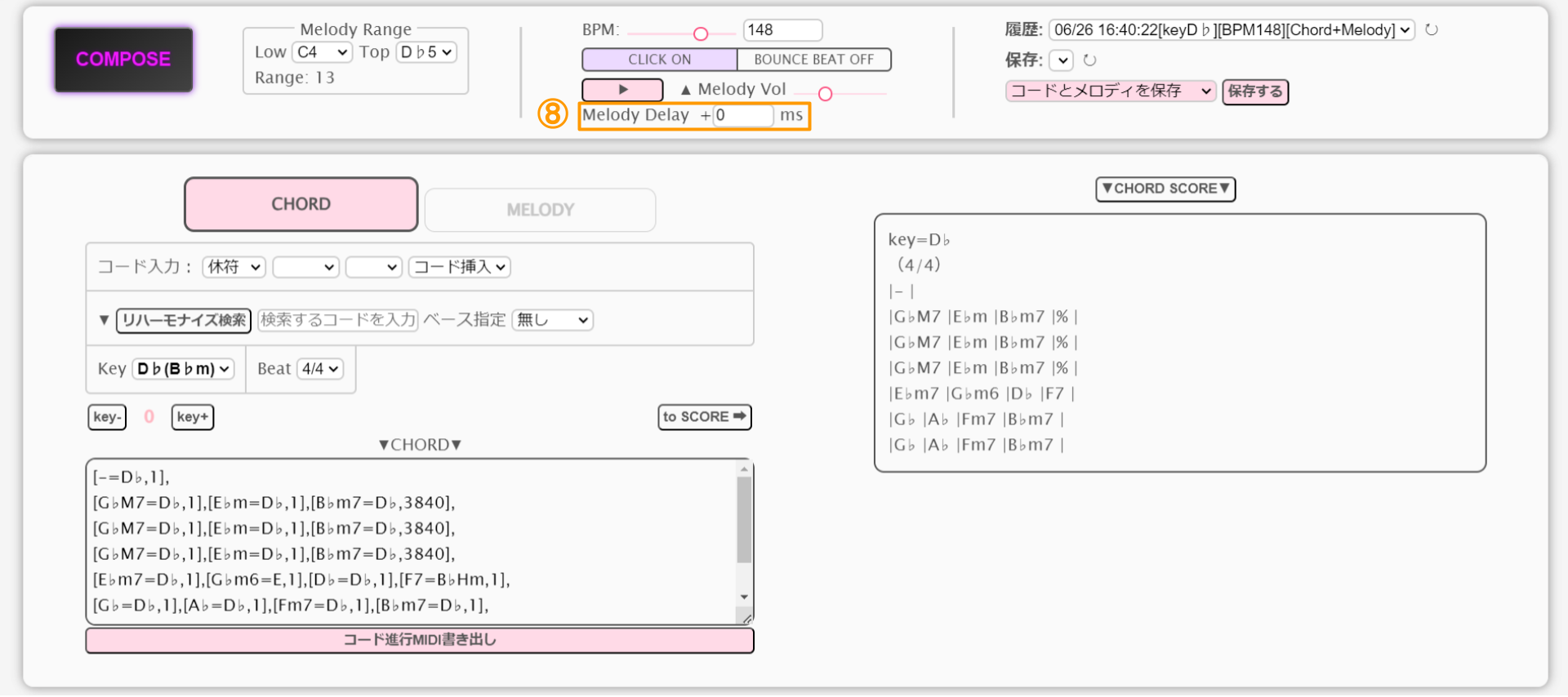

お使いのデバイスの性能によっては、コードとメロディがずれてしまうことがあります。その場合は、⑦の▼をクリックして、Melody Delay(⑧)でメロディの再生タイミングを後ろにずらすことが出来ます。

【補足】

当アプリの試聴機能は、お使いのPCの性能によっては、音が聞き取りづらい場合があります。その場合は当アプリからMIDIファイルを書き出し、お使いのDAWなどでご試聴をお願いします。

■MIDIの書き出し

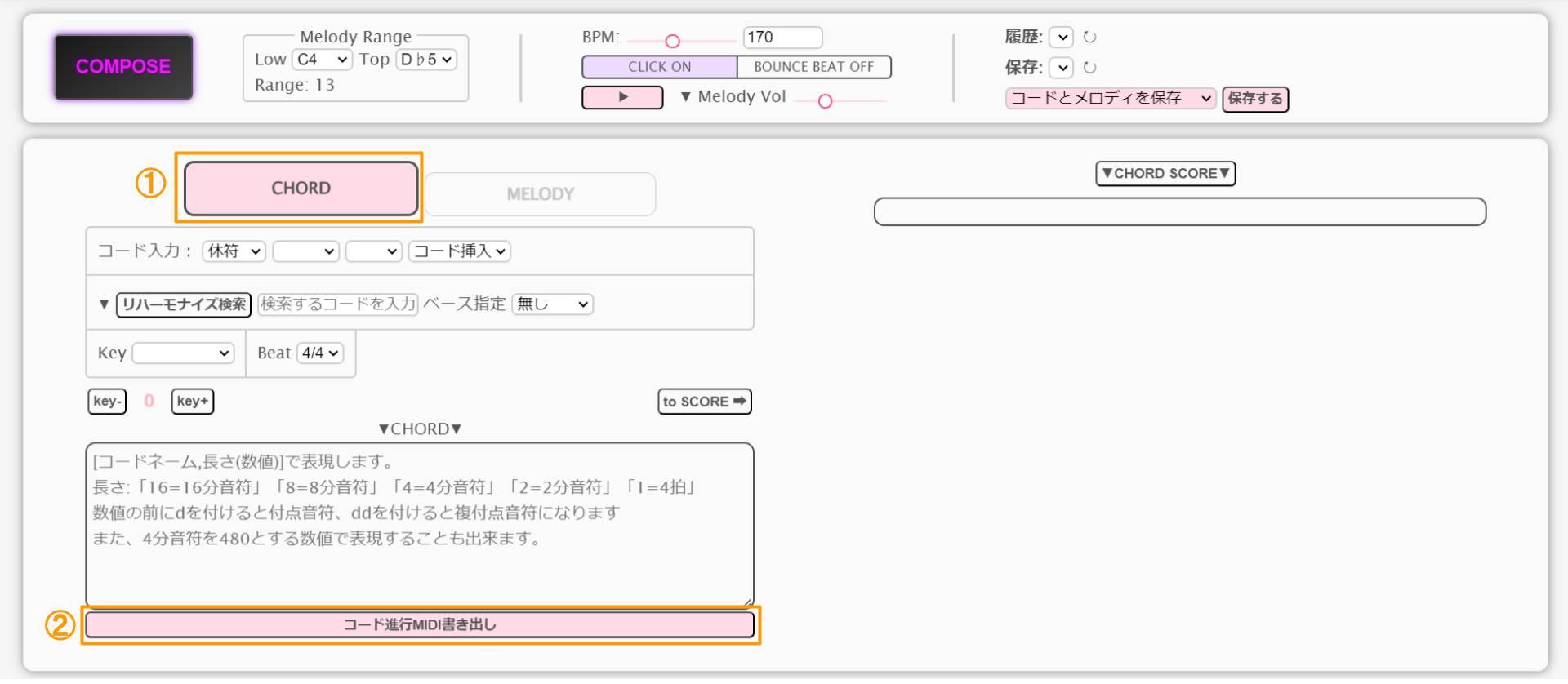

・コード進行のMIDIファイル書き出し

①「CHORD」タブを選択状態にします

②「コード進行MIDI書き出し」ボタンを押して、お使いのPCに保存します

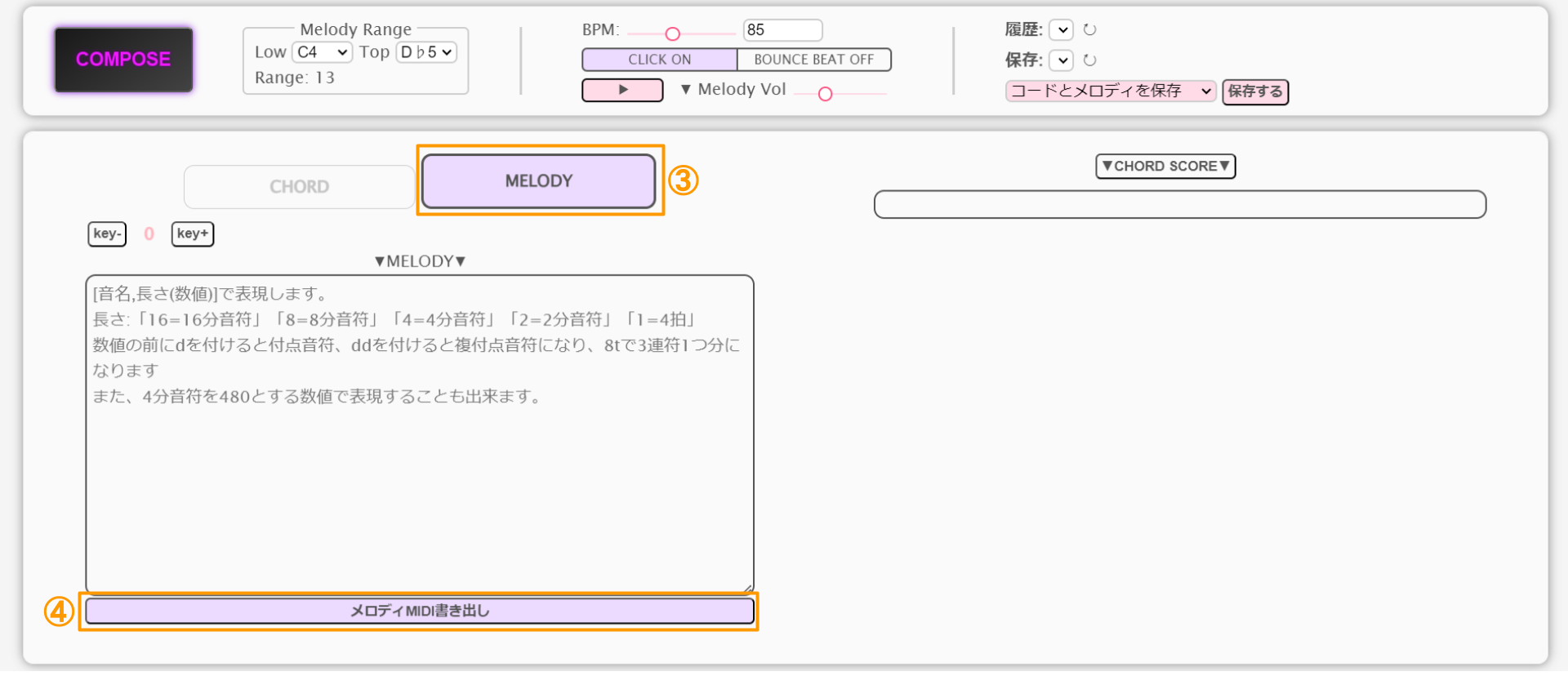

・メロディのMIDIファイルの書き出し

③「MELODY」タブを選択状態にします

④「メロディMIDI書き出し」ボタンを押して、お使いのPCに保存します

※「BOUNCE BEAT」がONの場合、バウンスビートでMIDIが書き出しされます。

※当アプリでは人工知能(AI)を使った機械学習などの技術を一切使用しておりません。当アプリ制作者の音楽制作のノウハウや手順をプログムしたものとなっており、完全オリジナルの楽曲として生成されます。当アプリで生成されたMIDIデータの一部または全てを使用した楽曲は、完全にユーザーの著作物として発表(商用利用可)や販売が可能ですが、全て自己責任でお願いいたします。既存曲と酷似していないかなどは、ユーザーご自身でご判断ください。万が一トラブルが発生した際には、当アプリ制作者及び当サイト運営者は一切責任を負いません。

■入力されたコード進行からメロディを生成する ※Professional版のみ

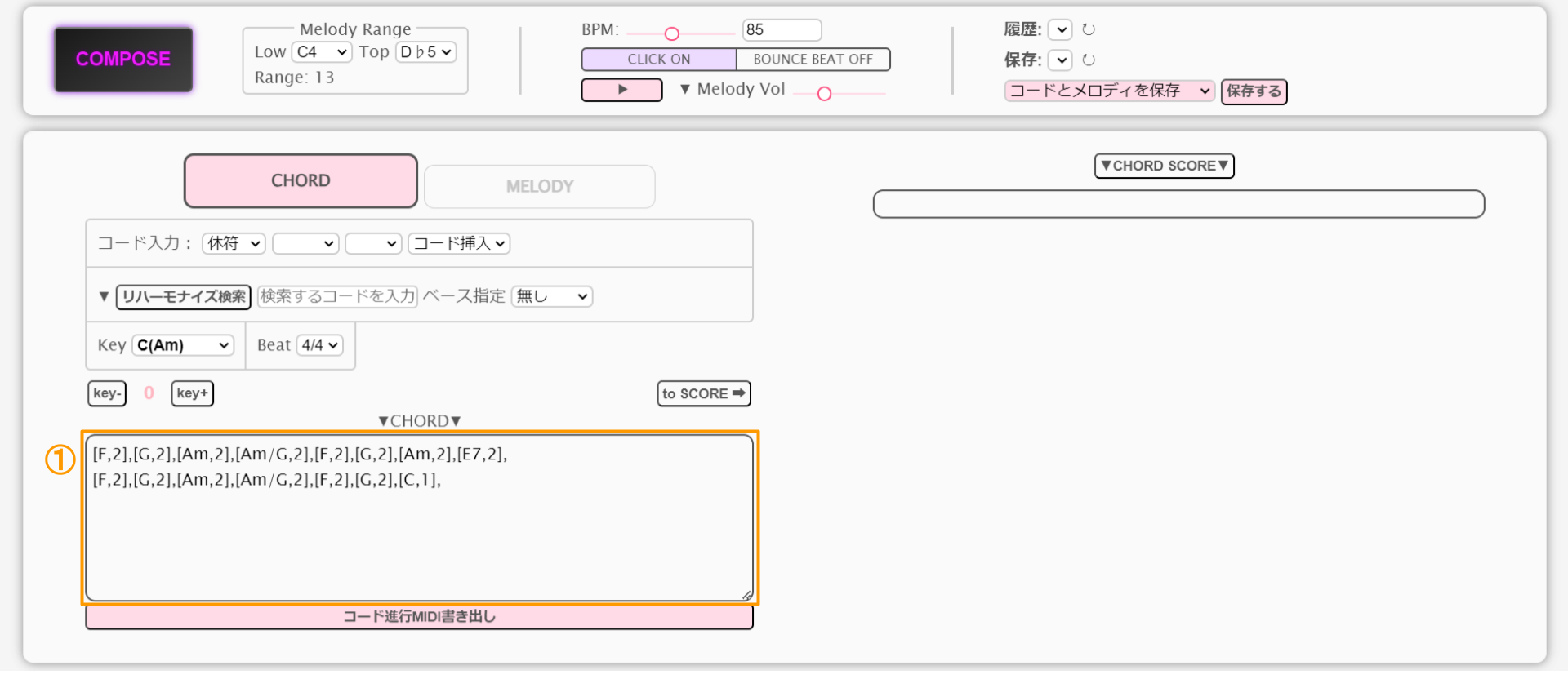

①CHORD入力エリアにコード進行を入力します

《コード進行の入力ルール》

・コード進行のテキストエリアに [コードネーム,コードの長さ] を入力します。

・休符の場合はコードネームの代わりに – (ハイフン)を入力します。

・コードの長さは1=1小節(4拍)、2=2分音符、4=4分音符、8=8分音符、16=16分音符です。

・付点音符の場合は数字の前にdを入力します。(複付点の場合はddを数字の前に入力します)

・それ以外の音符の長さを表現するために、4分音符(1拍)を480として、数値をコードの長さに入力することが出来ます。

(※例)6拍=2880

※CHORD入力エリア上部にあるKeyの設定をしていれば、コードネームをディグリー(半角ローマ数字)で入力することも可能です。

※ディグリーはメジャーKeyを基準に指定出来ます。マイナーKeyには対応しておりません。

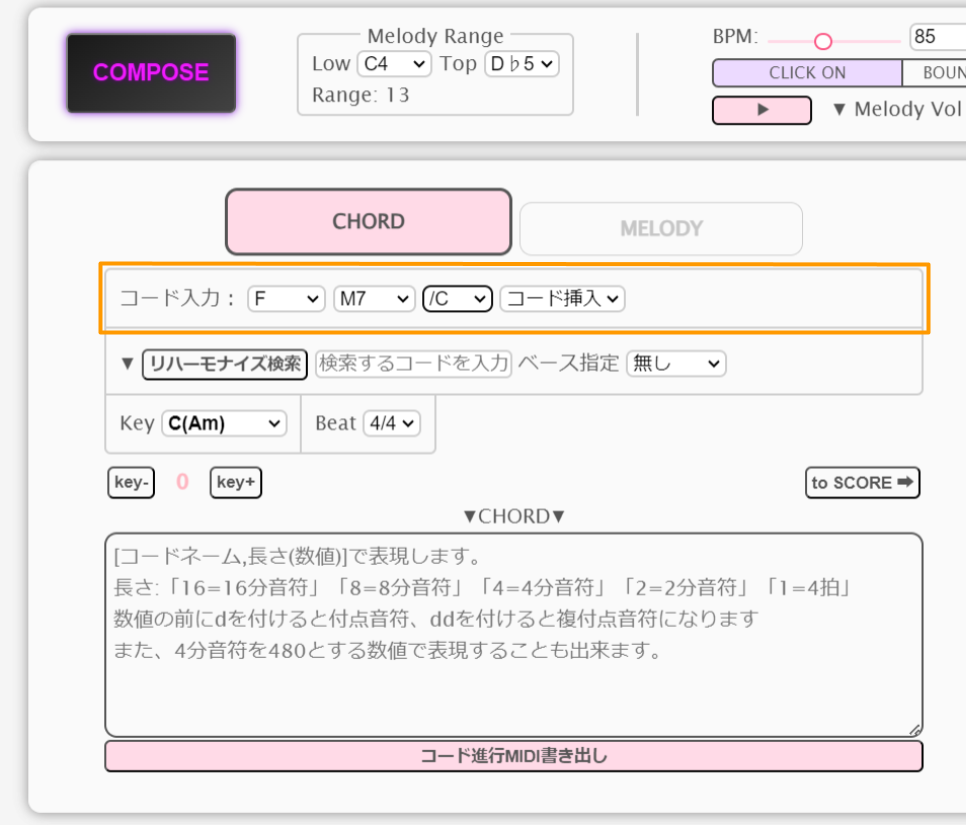

●コードの入力補助機能を使う

コード入力機能を使う事で簡単にコード進行を入力できます。

左から、コードルート、コードタイプ、オンコードの指定のセレクターからそれぞれ選択したら、最後にコード挿入のセレクターでコードの長さを指定してカーソル位置に指定したコードが挿入されます。

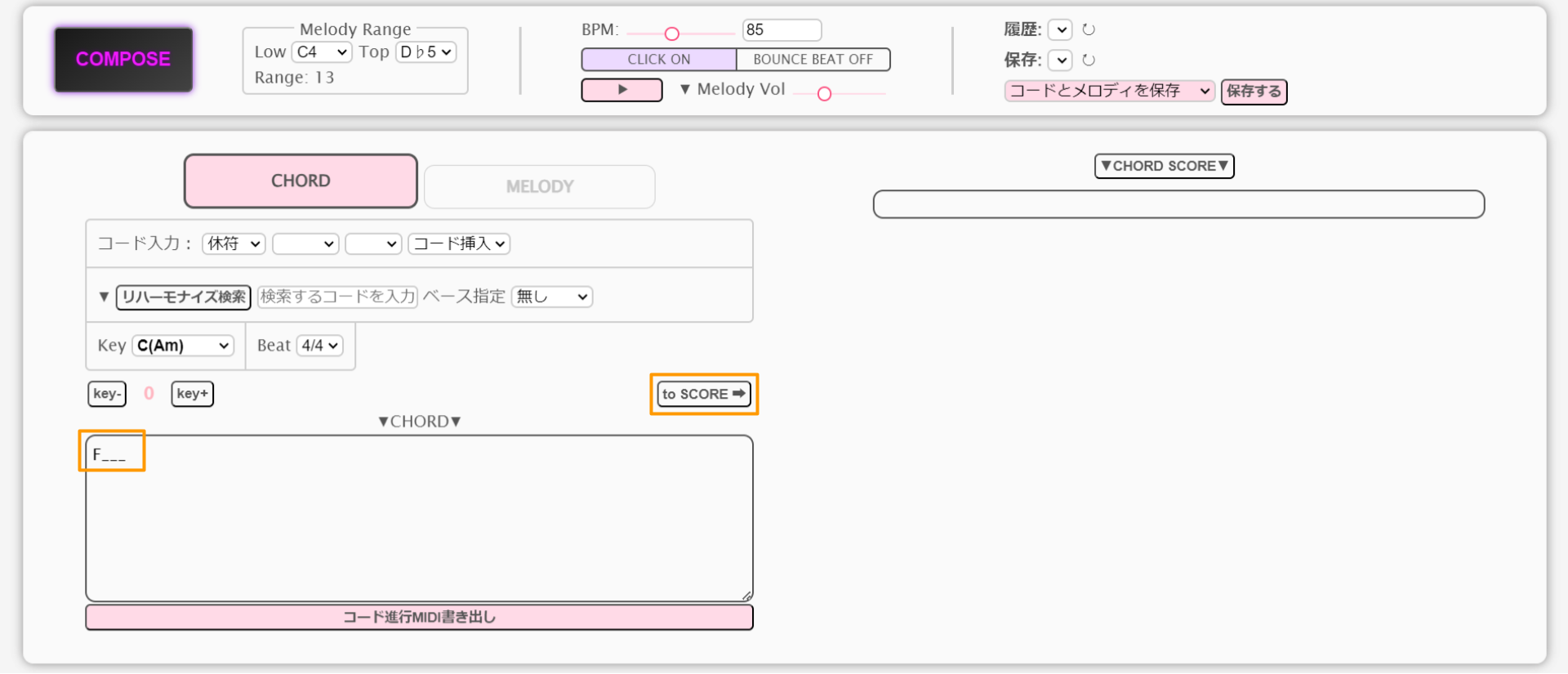

●簡易入力記法を使う

上図のように、コードネームと_(アンダースコア)の組み合わせでコードを入力できます。

・コードネームのみだとコードの長さが4分音符(1拍)となります。

・コードネームの後に_(アンダースコア)が1つ付くたびに4分音符分(1拍分)ずつコードの長さが長くなります。

※アンダースコアは最大7個まで(2小節分の長さまで)入力可能です。

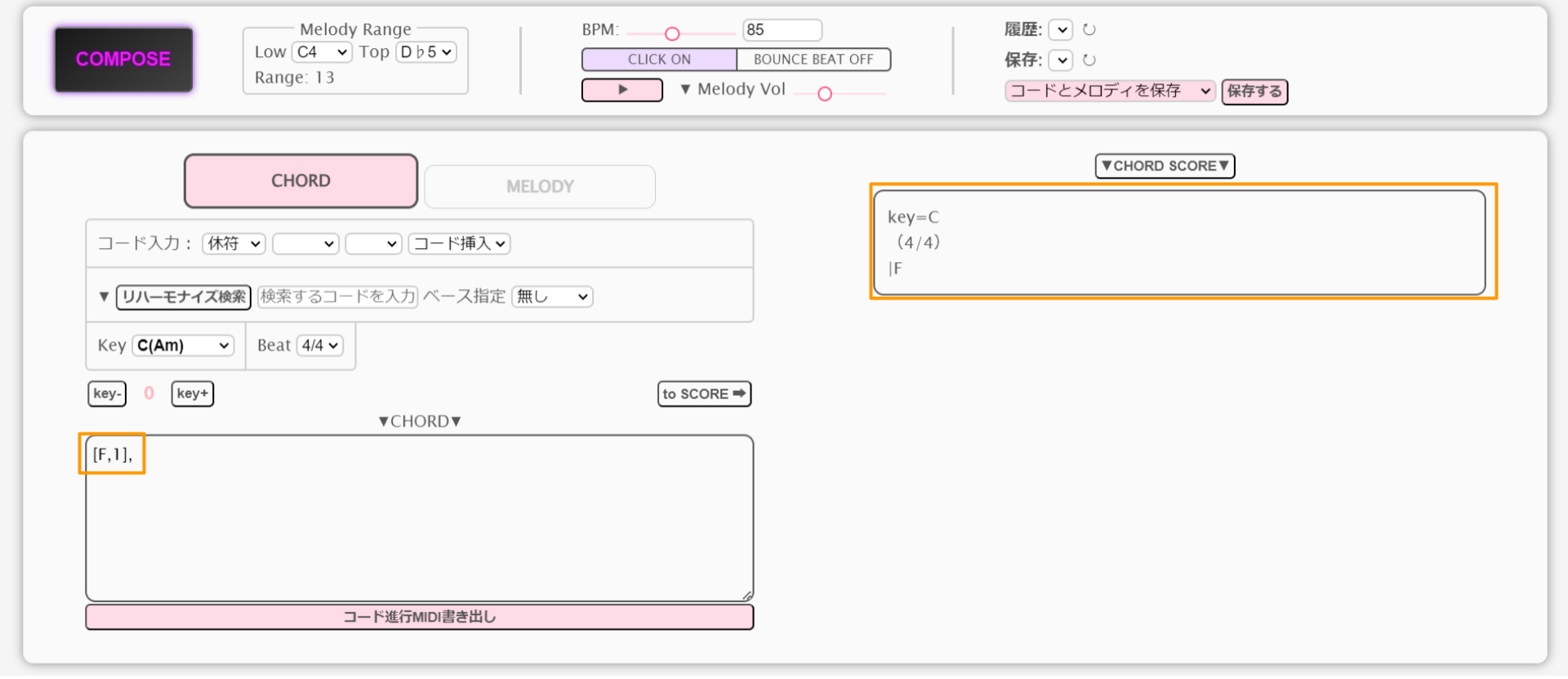

コードの簡易入力をしたら、【to SCORE➡】ボタンを押すと下図のようにコードが変換され、SCOREにも反映されます。

(例)Fsus2_G/F_Am___ ➡ [Fsus2,2],[G/F,2],[Am,1],

②コード進行を入力したら、コード進行のKeyとBeat(拍子)をセレクターから選択します

当アプリでは、メロディ生成後に0小節目として必ずコード進行の最初の1小節は休符が挿入されます。0小節目として、コード進行の初めに1小節分以外の長さの休符を入力していた場合でも、1小節分の長さの休符に変換されます。

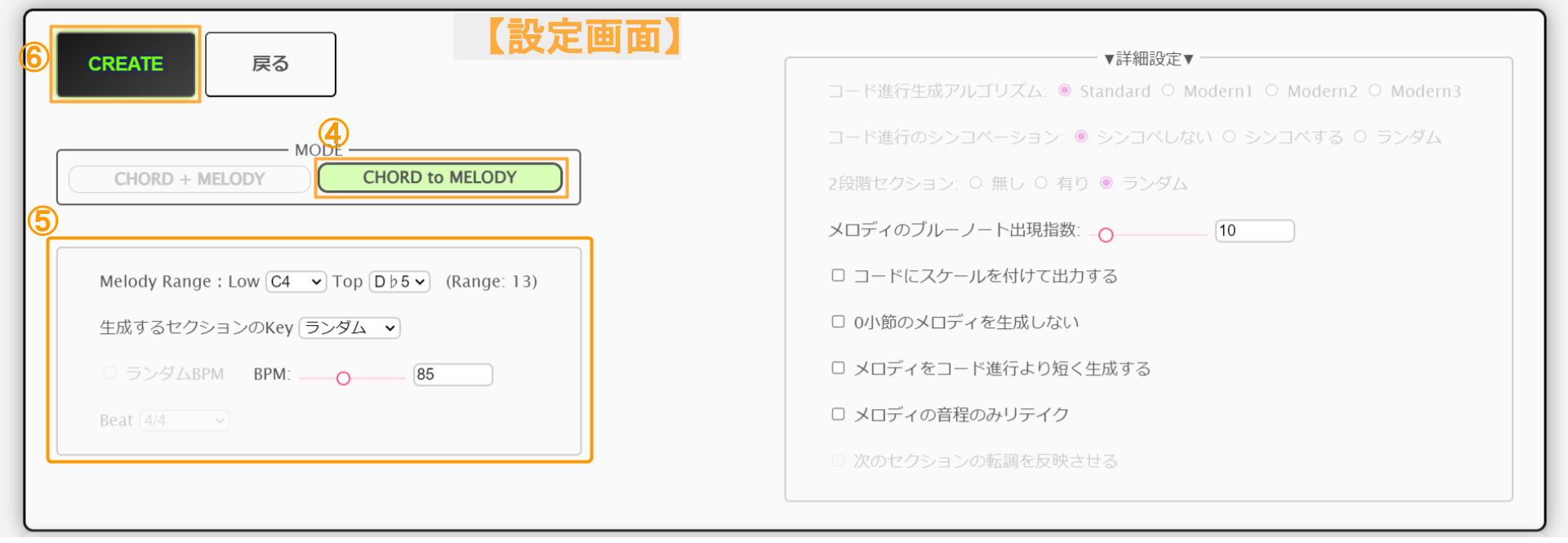

③COMPOSEボタンをクリックして設定画面を出します

④MODEから【CHORD to MELODY】のタブを選択状態にしておきます

⑤生成するセクションのメロディ音域、Key、BPMの設定をします

【CHORD to MELODY】MODEでは、ランダムBPMは選択できません。Beat(拍子)は、②で選択したBeatで生成されます。

⑥CREATEボタンをクリックすると入力したコード進行に合ったメロディのテキストを生成します

生成されたメロディが想定している音階ではない場合などに、各コードに割り当てるスケール(音階)を指定してメロディを再生成することも可能です。

※スケールの入力方法は、詳細設定の「コードにスケールを付けて出力する」の項目で説明します。

■詳細設定 ※Professional版のみ

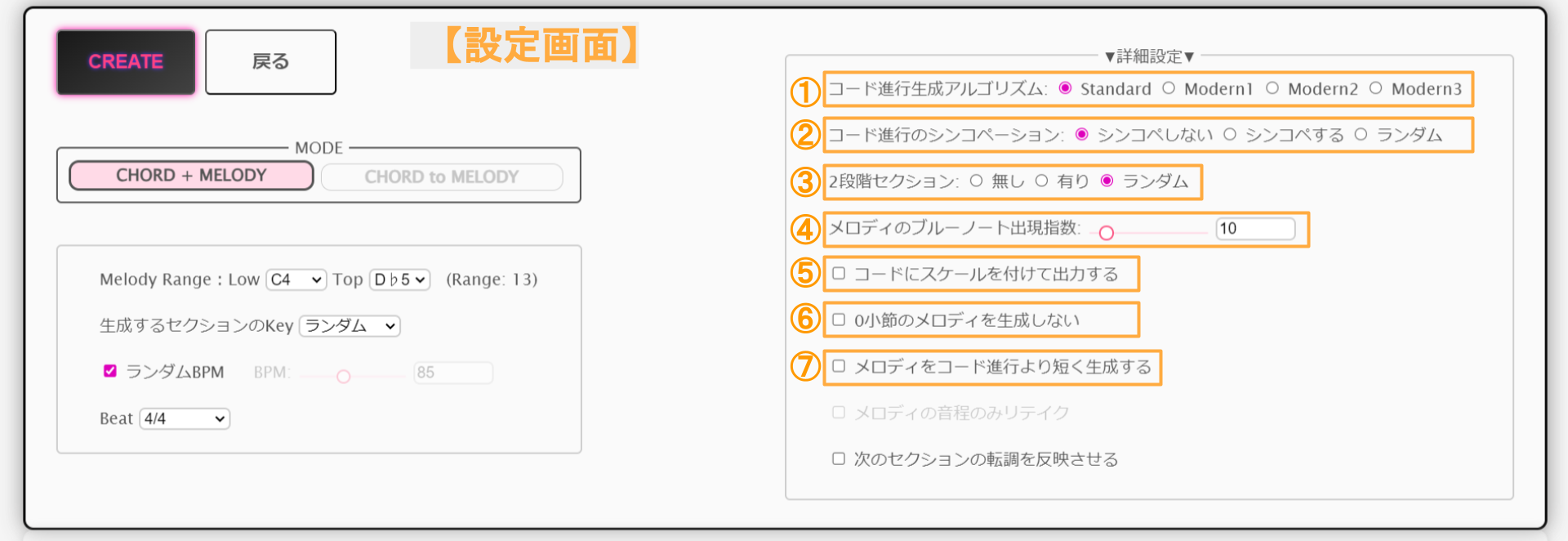

①コード進行生成アルゴリズム

左に行くほど安定したコード進行を生成し、右に行くほど実験的なコード進行が生成されるようになります。

②コード進行のシンコペーション

生成されるコード進行のシンコペーションの有無を選択します。コードのシンコペーションにあわせてメロディが追従することがあります。

③2段階セクション

生成されるセクションで、2段階セクションの有無を選択します。

※2段階セクションとは、8小節や16小節のセクションのあとに、プラスアルファでもう1段階短めのセクション(別のコード進行)が展開しているものと定義します。

④メロディのブルーノート出現指数

生成するメロディにブルーノートを含ませる可能性の高さを数値の大きさで設定できます。

※0にすると、ブルーノートは一切含まれなくなります。

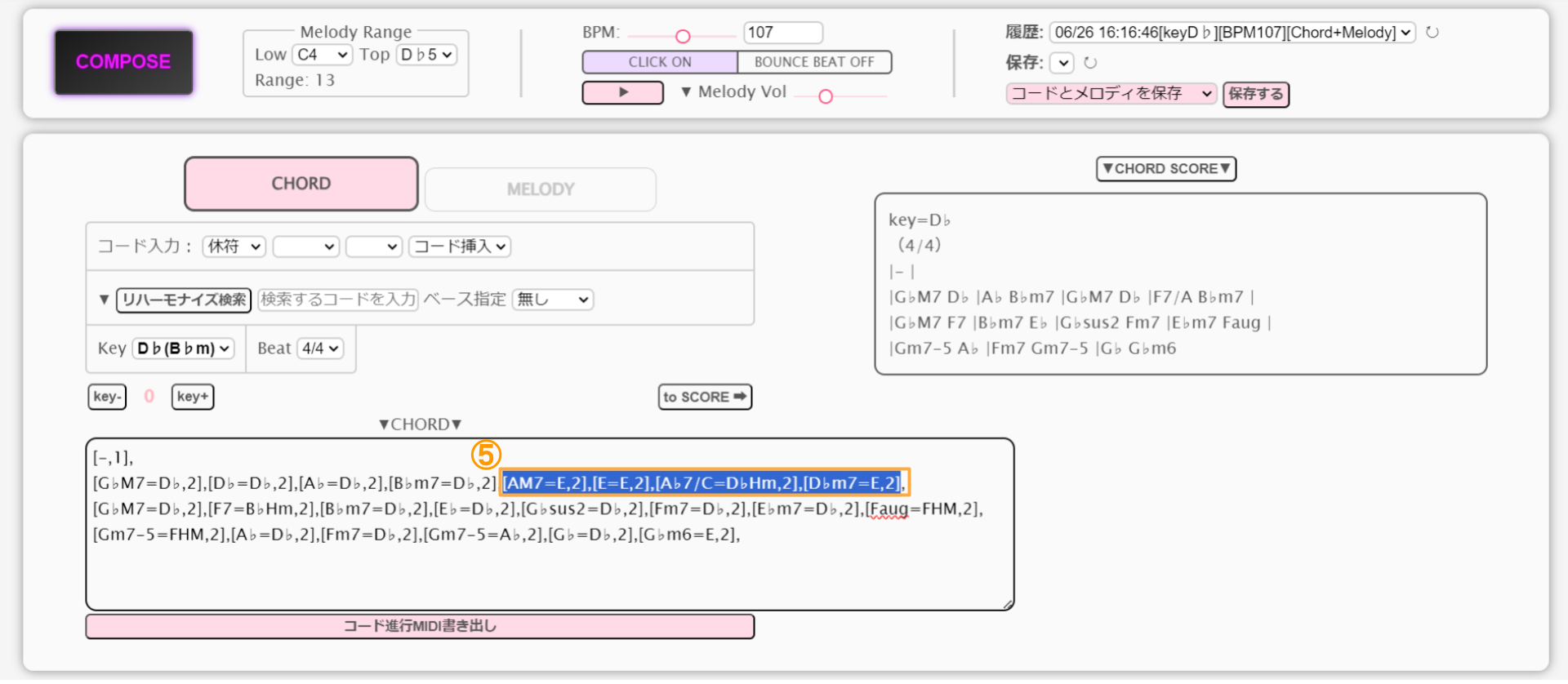

⑤コードにスケールを付けて出力する

メロディを生成する時に、プログラムが使用したスケール(音階)をコードごとに表記して出力させることが出来ます。

※プログラムが考え出したスケールがイメージと違う場合は、好みのスケールに書き換えて【CHORD to MELODY】モードでメロディのみを再生成してください。指定したスケールを使用したメロディを生成します。

※スケール表記方法 [コードネーム=スケール名,コードの長さ]

(例)[Gm6=DHM,1]

(コードネーム:Gm6、スケール名:Dハーモニックメジャースケール、コードの長さ:1小節(4拍))

▼使用可能なスケール例と表記例一覧▼

| ■使用可能なスケール | ■スケールの表記例 |

|---|---|

| メジャースケール | =C |

| マイナースケール | =Cm |

| メジャーペンタトニックスケール | =Cp |

| マイナーペンタトニックスケール | =Cmp |

| ハーモニックマイナースケール | =CHm |

| メロディックマイナースケール | =CMm |

| ハーモニックメジャースケール | =CHM |

| ハーモニックマイナーパーフェクト5thビロウスケール | =CHmP5 |

| メロディックマイナーパーフェクト5thビロウスケール | =CMmP5 |

| ハーモニックメジャーパーフェクト5thビロウスケール | =CHMP5 |

※スケール名を表記したコード進行が入力されていれば、【CHORD to MELODY】モードでコード進行からメロディを生成した場合、入力されたスケールからメロディを生成することが出来ます。この機能を使えば、イメージ通りの音階を使ったメロディ生成や、セクション内での完全な転調にも対応可能です。

⑥0小節目のメロディを生成しない

チェックすると、コード進行の1番最初の休符時(0小節目)に、アウフタクトメロディを生成しないようになります。

⑦メロディをコード進行より短く生成する

次のセクションのメロディのアウフタクトのスペースを残すために、「1拍」、「2拍」、「3拍」、「1小節」から選択した分コード進行よりもメロディが早く終わるように生成されます。

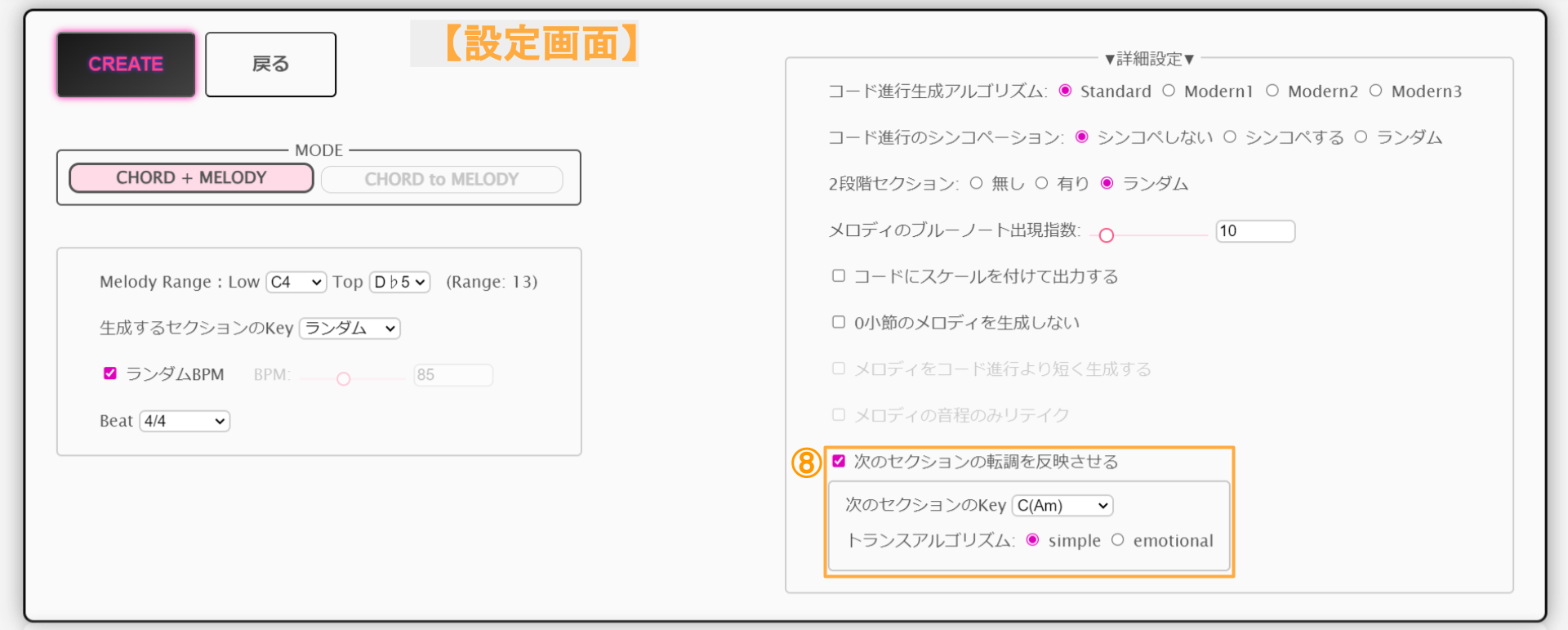

⑧次のセクションの転調を反映させる(次のセクションのkeyを想定して生成する)

チェックすると、生成されるセクションの最後に、次のセクションのKeyに転調するための「転調用のコード進行」を生成します。

・【次のセクションのkey】は、固定key or 相対Keyで選択可能です。

・【トランスアルゴリズム】では、「転調用のコード進行」のコンセプトを選択できます。

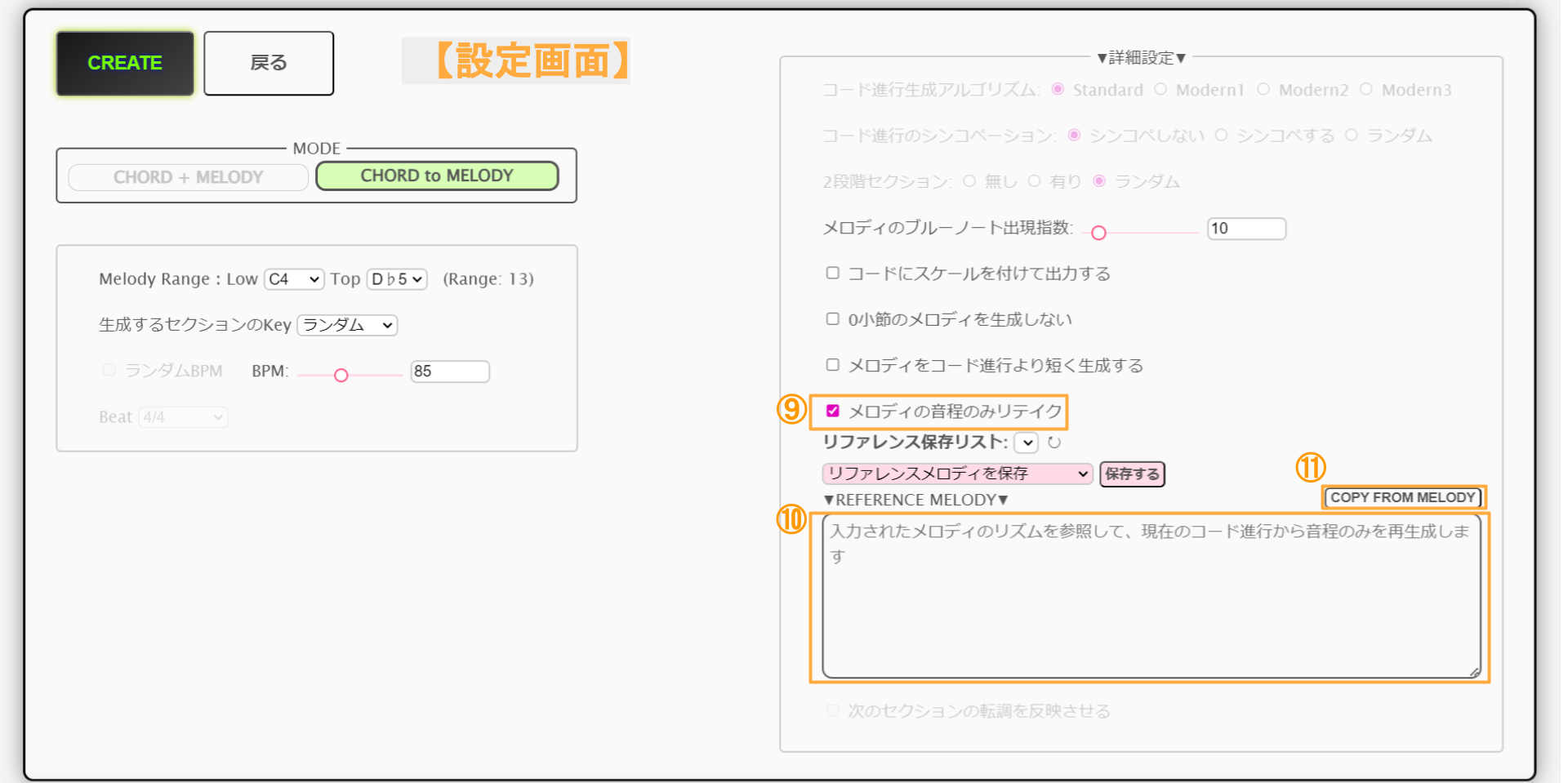

⑨メロディの音程のみリテイク (※CHORD to MELODY MODEの時のみ利用できます)

チェックすると、指定したメロディの音程のみをリテイクさせることが出来ます。「REFERENCE MELODY」(⑩)のエリアが表示されるので、そこに音程をリテイクしたいメロディのテキストを入力してください。

※「COPY FROM MELODY」ボタン(⑪)をクリックすると、【MELODY】エリアに入力されているテキストの内容を【REFERENCE MELODY】エリア(⑩)に上書きコピーすることが出来ます。上書きコピーすると元に戻すことは出来ません。

※「REFERENCE MELODY」(⑩)の内容は、リファレンス保存リストに保存する事や削除することが出来ます。

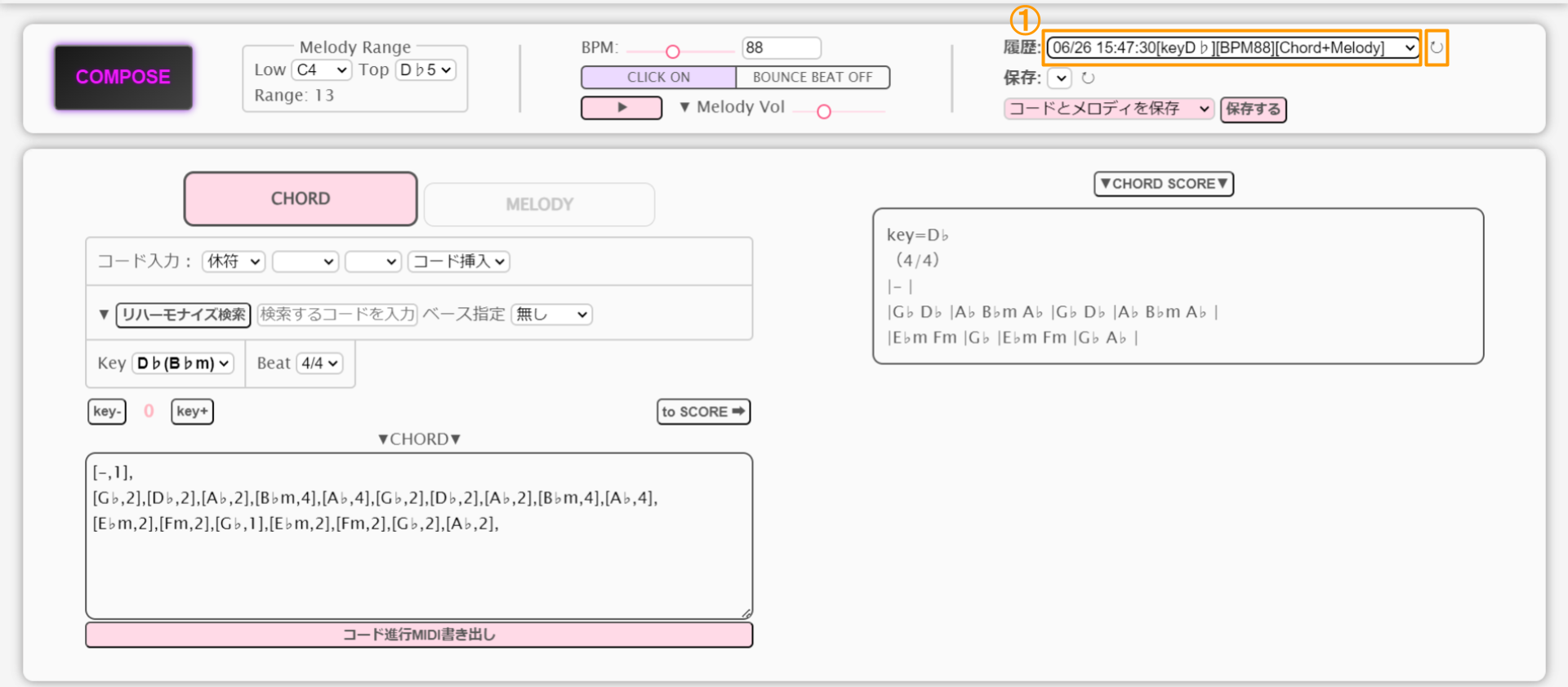

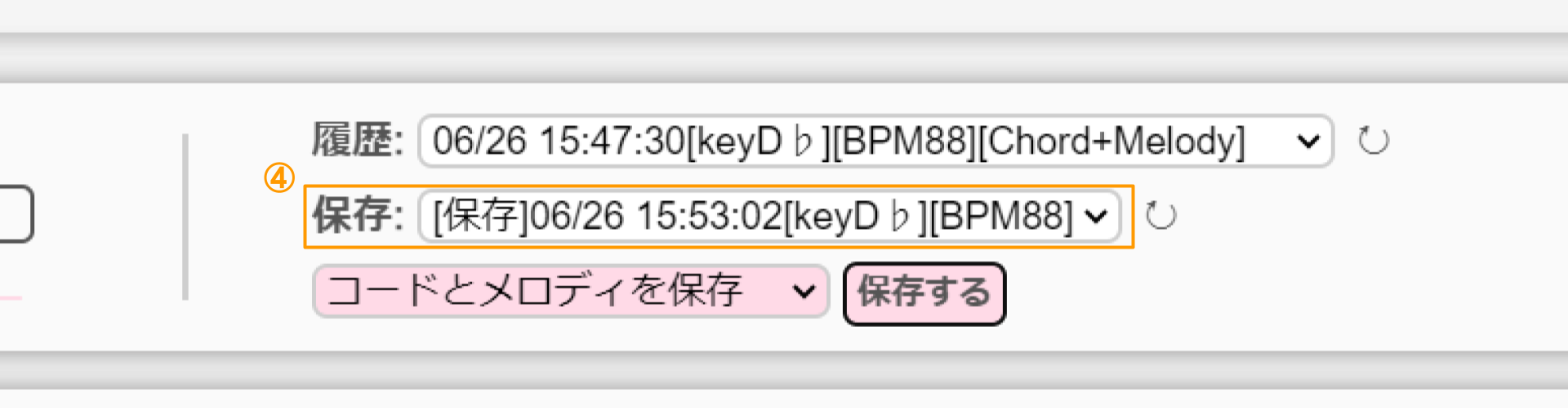

■履歴と保存からデータの読み込み

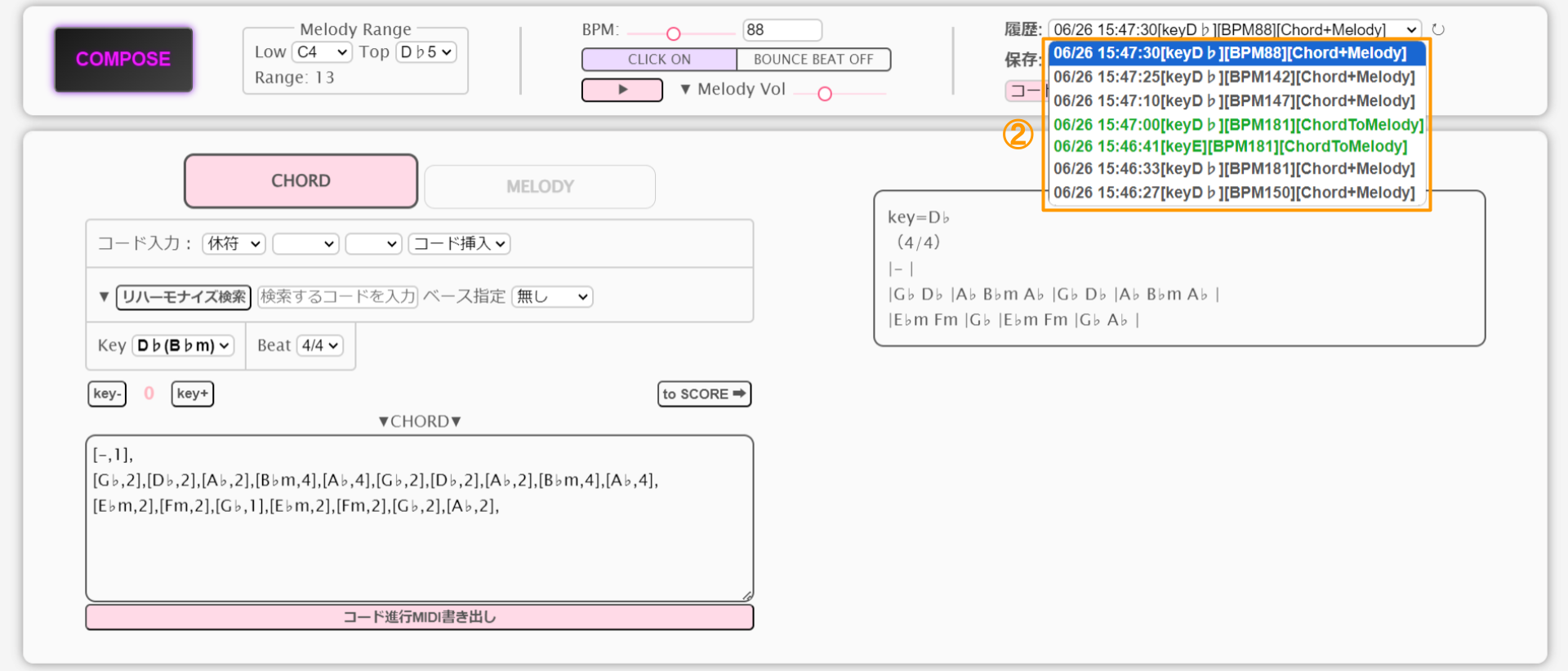

●履歴からデータを読み込む

①履歴セレクターエリアをクリックすると履歴一覧が表示されます。

※生成されたコード進行、メロディ、Key、拍子、BPMの情報は履歴としてお使いのデバイスに保存されます。

※①のエリアに表記されている現在選択中の履歴の情報を読み込みたい場合は、エリアに右隣りにある「↻」のマークをクリックします。

②履歴一覧から選択された情報を読み込みます。

※緑色の表記は、【CHORD to MELODY】モードでコード進行からメロディを生成した履歴です。その他にもコードのリハーモナイズを生成した場合は紫の表記、メロディの音程のみリテイクした場合は水色の表記になります。

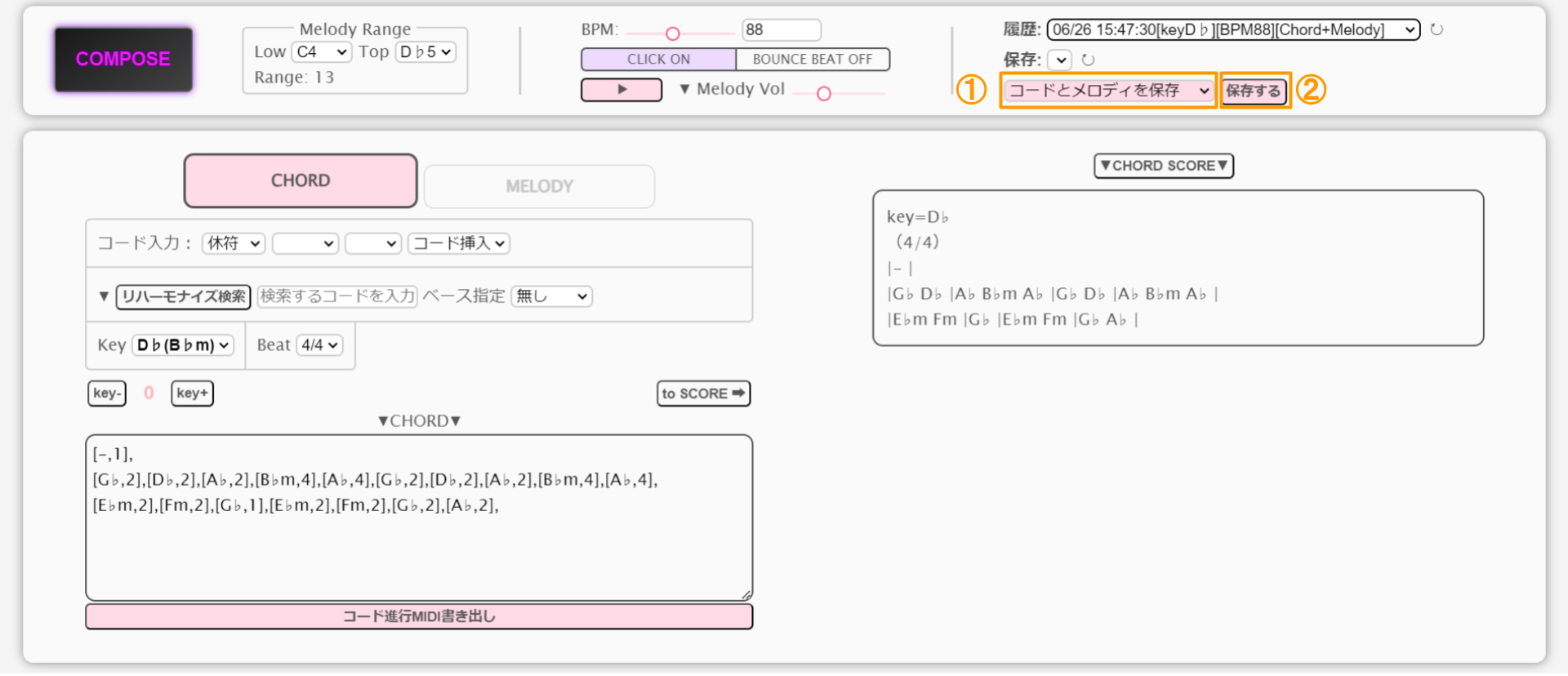

●現在の状態を保存する

①セレクターから「コードとメロディを保存」を選択した状態にする。

②保存するボタンをクリックすることで、現在のコード進行テキスト、メロディのテキスト、Key、拍子、BPMの情報を履歴とは別で保存しておくことが出来ます。

※セレクター(①)を変更して②のボタンをクリックすれば、履歴を削除することなども可能です。

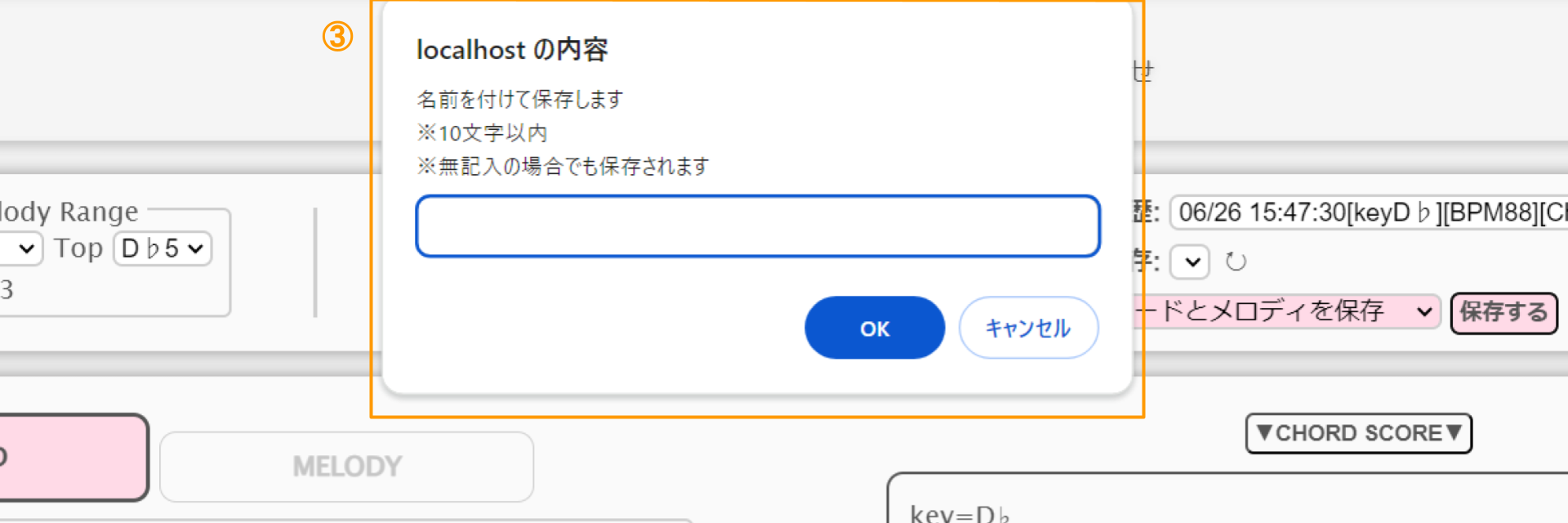

③上図のような入力欄が表示されるので、好きな名前で保存できます。

※無記入の場合【保存】という名前で保存されます。

④保存セレクターエリアに保存した内容が表記されます。

※保存内容からデータを読み込む場合も、履歴からデータを読み込む方法と同じく、保存データ一覧から読み込みたいデータを選択するだけです。

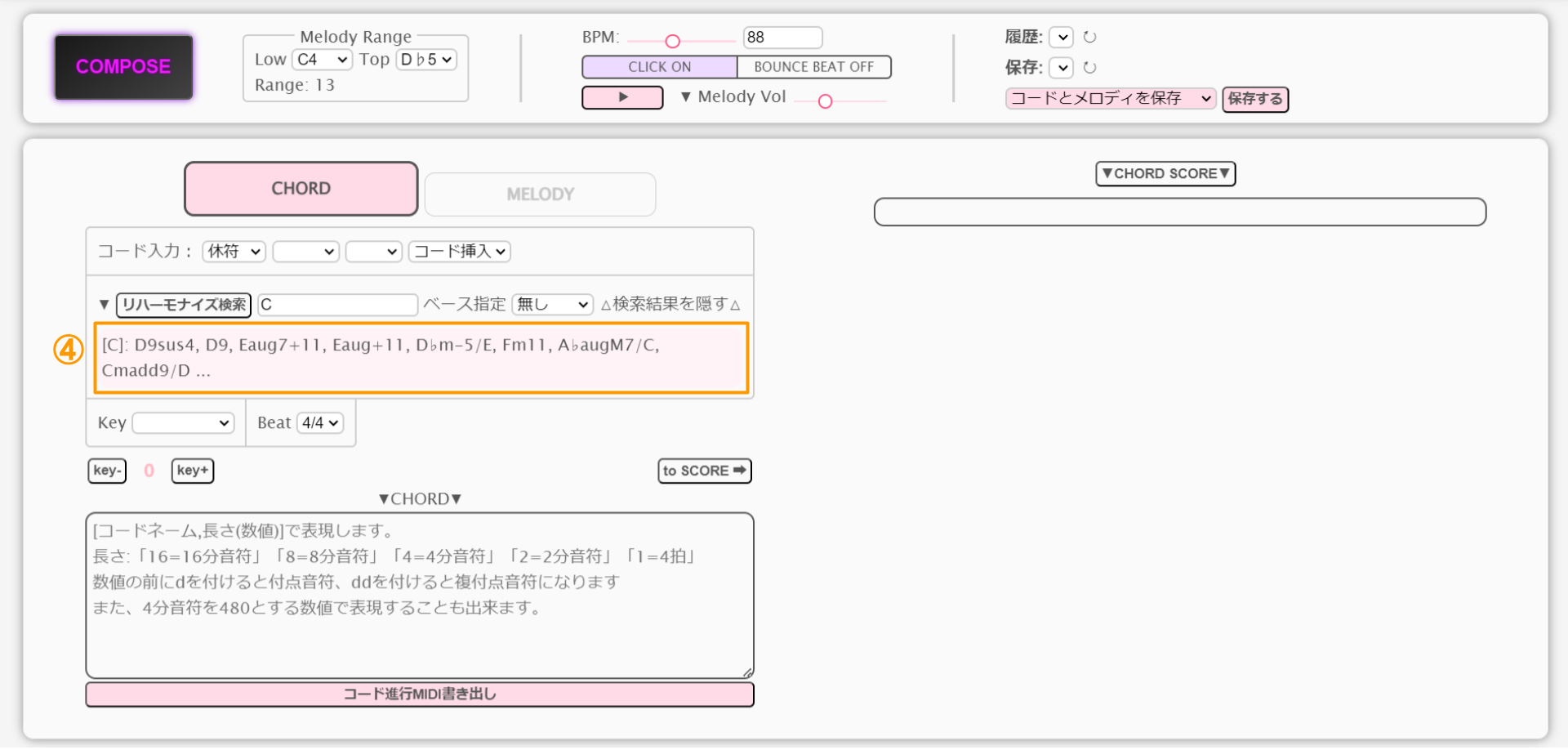

☆上級者向け リハーモナイズ検索 ※Professional版のみ

①代理コード候補を調べたいコードを入力します。

②検索結果が指定した最低音のコードのみに絞られます。

※「Auto」はショートカットのリハーモナイズ機能で使用します。ここで選択しても結果は「無し」と同じになります。

③クリックするとリハーモナイズ検索をはじめます。

④検索した結果がいくつか表示されます。

※検索結果の最後に「…」が表示されている場合は、検索するたびに違う結果が表示されます。コード進行によっては、美しい響きになる代理コードや意図していない響きになる代理コードも候補として表示されますので、イメージを超える響きをいろいろ楽しめます。

※ショートカットコマンドでしか出来ない強力なリハモ機能もお試しください。

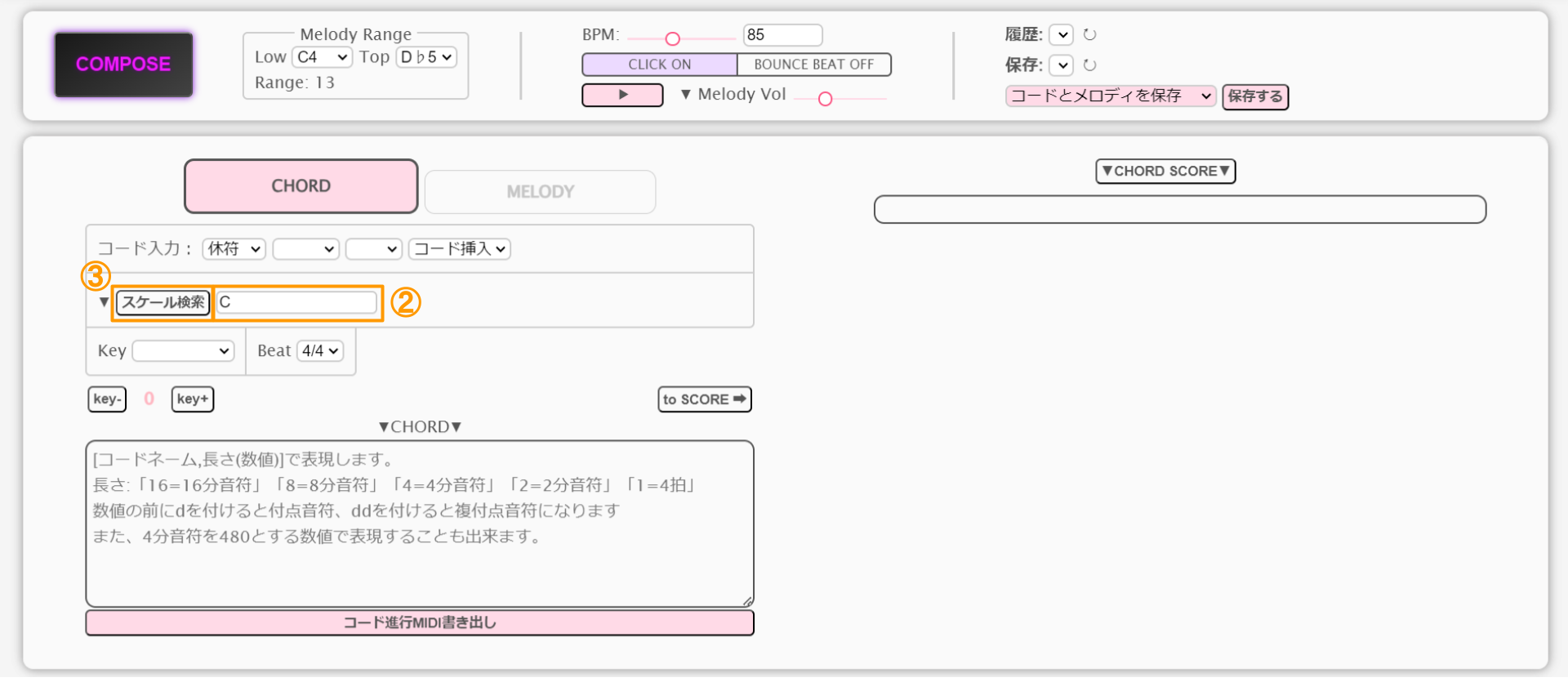

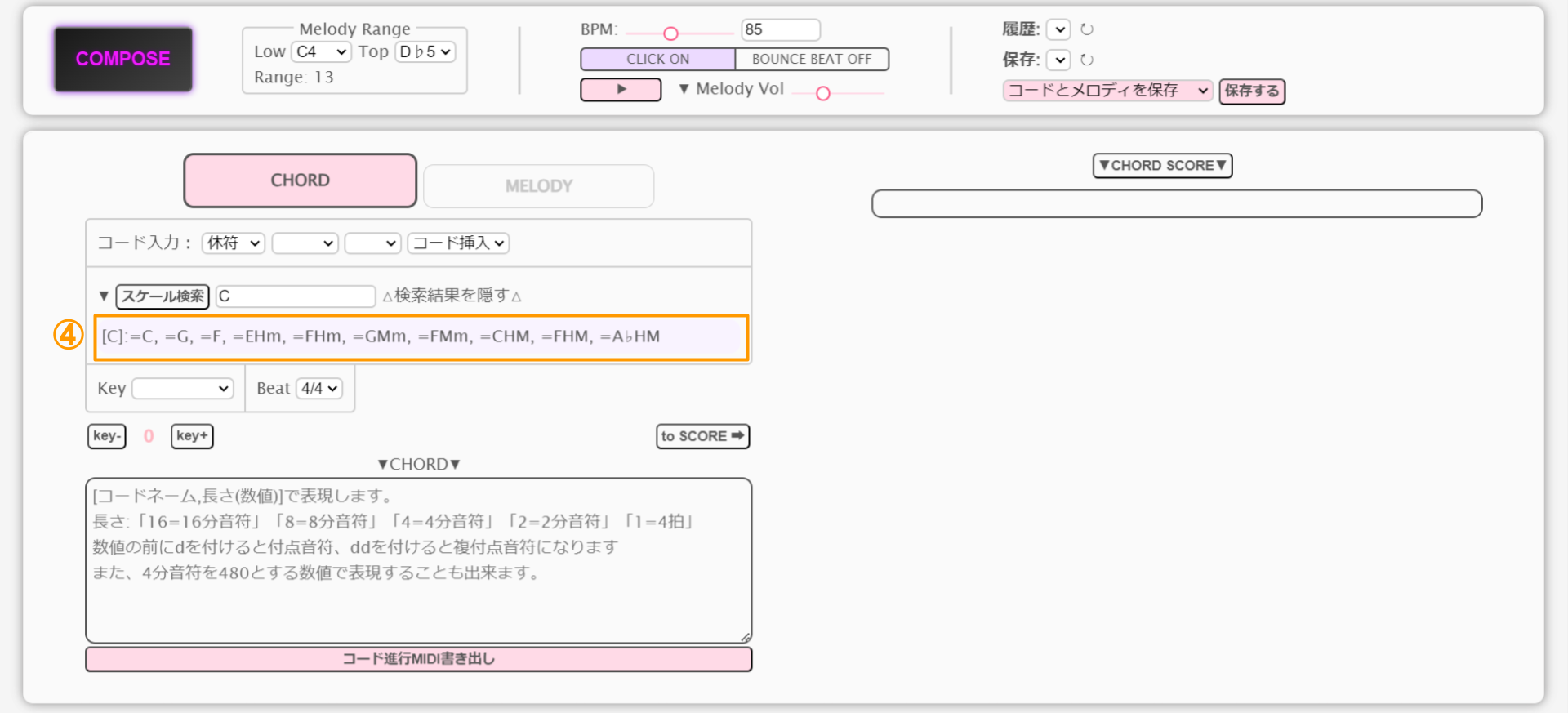

☆スケール検索 ※Professional版のみ

①上図の▼をクリックして、リハーモナイズ検索からスケール検索モードに変更します。

②スケールを検索したいコードを入力し、スケール検索ボタン(③)をクリックします。

④入力されたコードに当てはまるすべてのスケールが表示されます。

※スケール表記については、使用可能なスケール例と表記例一覧をご参照ください。

☆ショートカットコマンド

※macユーザーは、Ctrlをcommandに置き換えてください。

※★がついているものは、Professional版のみのショートカットです。

・【Ctrl + Enter】: 「CHORD+MELODYモード」でCREATEを実行する

★【Shift + Enter】: 「CHORD to MELODYモード」でCREATEを実行する

・【space】: 最初から試聴する

・【Ctrl + space】: カーソル位置から試聴する ※コードテキスト入力時のみ

・【Shift + Ctrl + Enter】: 現在のコード進行をSCOREに反映させる ※コードテキスト入力時のみ

・【テキスト入力時にShift + ”(#の1つ左)】:♭を簡単に入力する ※半角入力

・【1~7の後に . (ピリオド)】:ディグリー表記をする為に1~7をローマ数字に変換する

・【Shift + S】:コードテキストのスケール表記のみを全て削除する ※テキスト入力時以外

・【D】:コードテキストを全てディグリー表記に変換する ※テキスト入力時以外

・【範囲選択 + ↑】:選択した範囲内のコードやスケールのみを半音上げる ※コードテキスト入力時のみ(※1)

・【範囲選択 + ↓】:選択した範囲内のコードやスケールのみを半音下げる ※コードテキスト入力時のみ(※1)

★【コードネームの先頭に?(半角)入力】:指定したコードをメロディに合わせてリハーモナイズする(※2)

★【Shift + / ※テキスト入力時以外】:ランダムに抽選したコードをメロディに合わせてリハーモナイズする(※3)

(※1) コードテキストのみ転調します。設定しているKeyやメロディは変化しません。

(※2) ?で指定したコードをその箇所のメロディや前後のコードの流れに合わせてリハーモナイズします。さらにリハーモナイズ検索欄の「ベース指定」の選択結果が反映されます。(ベース指定「Auto」は次のコードの5度 or 半音下のベース指定となります。)難しい響きのコードも出現しますので、直感で好みのものを選んでください。リハーモナイズされたコードの先頭には【Re】が表示されますが、特に削除する必要はありません。

(※3) ランダムリハーモナイズの場合、ベース指定は「Auto」で生成されます。リハーモナイズされたコードの先頭には【Re】が表示されますが、特に削除する必要はありません。

☆上級者向け セクション中に転調させるテクニック

①「コードにスケールを付けて出力する」にチェックを入れてください。

② スケール付きでコード進行を生成します。

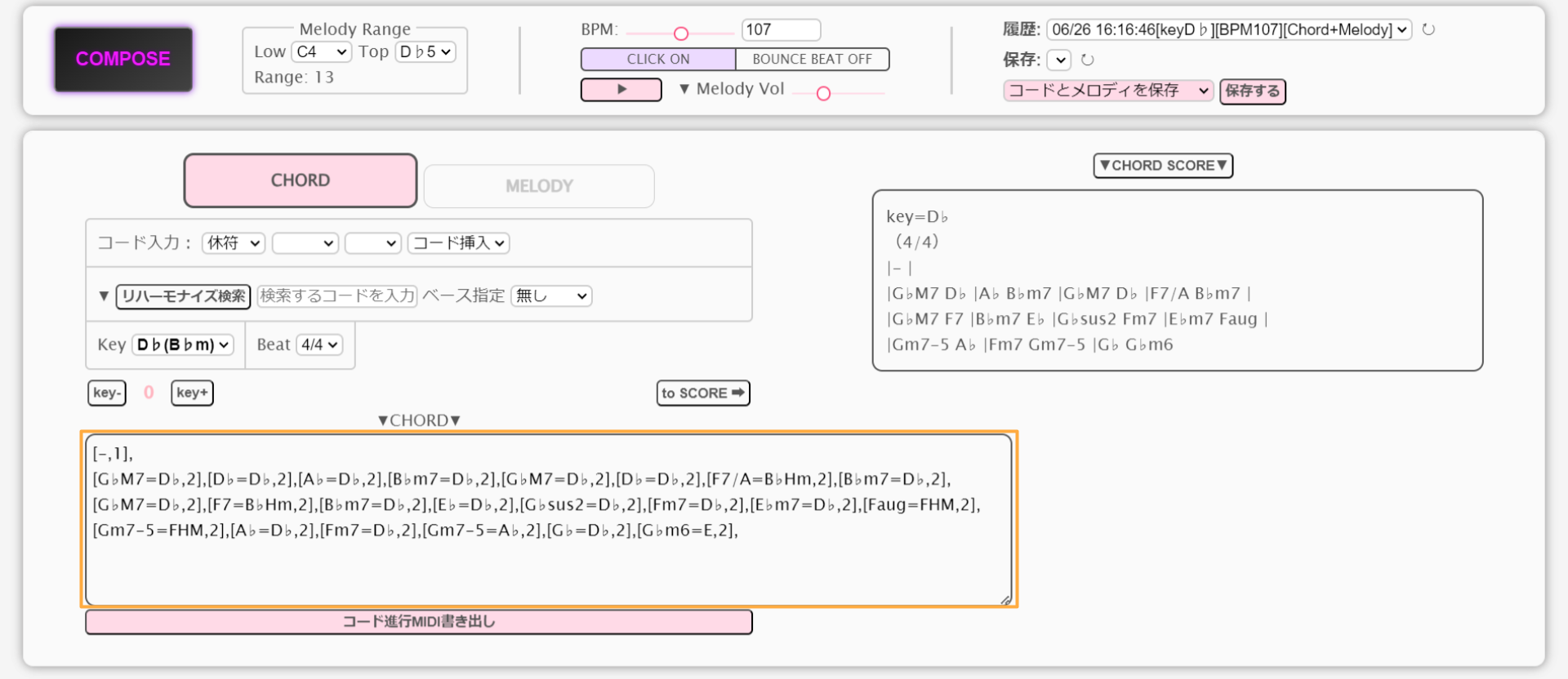

スケール表記があることによって、▼CHORD▼のテキストが途中で改行されてSCOREの改行と変わってしまい見にくくなることがありますが、図のようにテキストエリアの右下の部分をドラッグすれば、テキストのサイズを自由に変更できます。

↑SCOREと同じ並びになり、見やすくなりました。

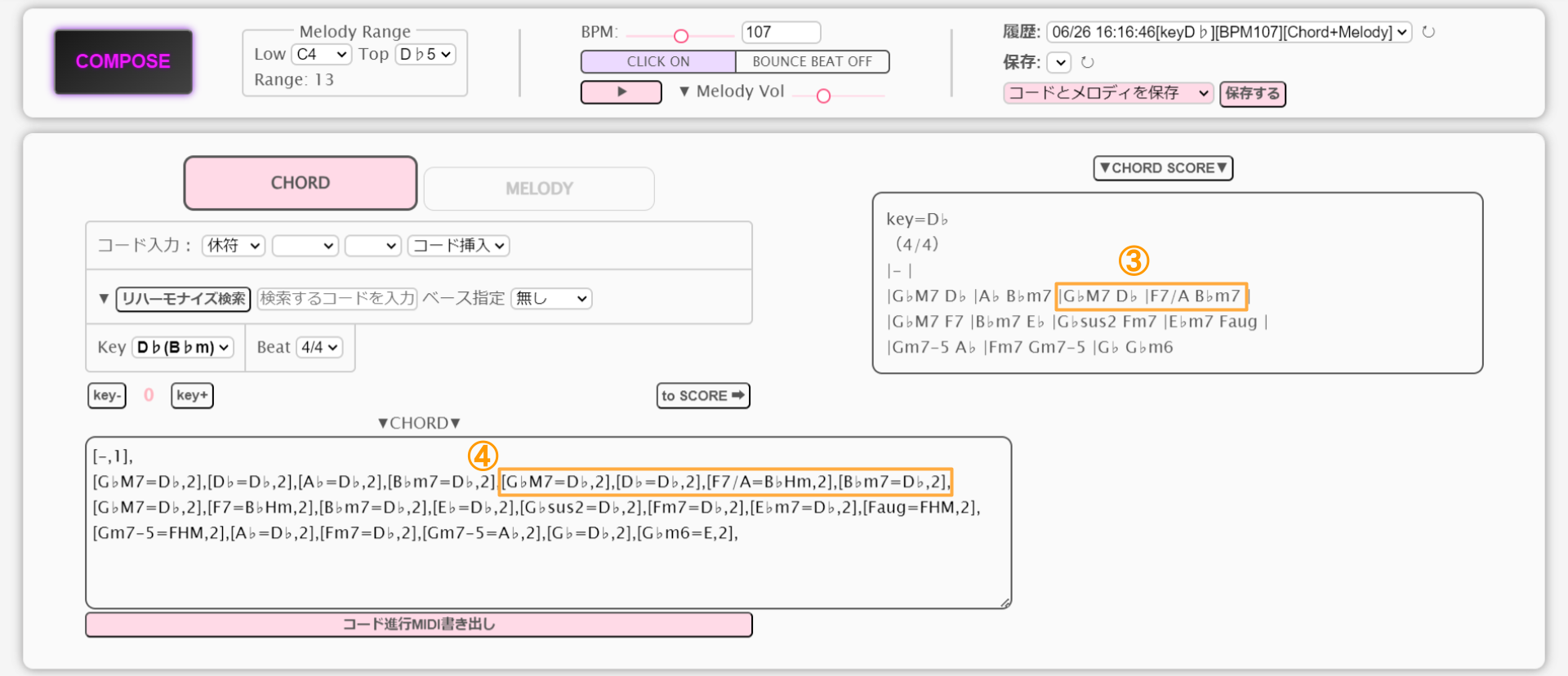

SCOREを参考に転調させる箇所を選びます。1行目の | – | は0小節(アウフタクト)なので無視して、2小節か4小節ごとに区切ると選びやすいです。

今回は2小節ごとに区切って、3小節目~4小節目(③)のコードとスケールを転調させてみます。この転調は何の前触れもない転調になるので、違和感の少ない同主調転調(+3転調)が成功しやすいです。

コードテキストエリアから3小節目~4小節目(④)を範囲選択して、キーボードの↑を3回押して+3転調させます。

※必ずコードと一緒にスケールの表記も一緒に+3転調させてください。

⑤+3転調したのを確認したら、【CHORD to MELODY】 モードでコード進行からメロディを生成してください。

※Keyを変えたくなければ、Key指定をしてから生成してください。

転調箇所のスケールも転調させているので、メロディが綺麗に転調するはずです。

さらに1~2小節目はKey+0、3~4、小節目はKey+3、5~6小節目はKey+6、7~8小節目はKey+9というように、2小節ごとに+3転調するというアイデアも面白いかもしれません。

その他にもアイデア次第で様々な作曲アレンジを楽しめます。

※ヒント※

お気に入りの曲のメロディのリズムをREFERENCE MELODYに入力して、いろんなコード進行で試してみると面白いかもしれません。